Manchmal geschieht es, dass man eine bestimmte Sache sucht und eine ganz andere findet, mit der man an der Stelle absolut nicht gerechnet hätte... - So erging es uns mit unserem Fundstück des Monats September 2025. Bei der Suche nach einer Meldekarte aus Lennep fand sich zwischen zwei Meldebögen ein Blatt, etwa DIN A 5 groß und schon reichlich vergilbt, mit zwei aufgeklebten Fotos, bei denen es sich ganz offenbar um Polizeifotos handelte. Sie zeigen einen etwas verloren wirkenden jungen Mann in einfacher, etwas abgetragener Kleidung; einmal frontal, einmal im Profil – und das Gestell, auf dem er sitzt, belegt den Zeitpunkt der Aufnahme: Juli 1923.

1923 war ein Jahr, in dem die Geldentwertung in Deutschland schwindelerregende Ausmaße annahm, das politische System dem Kollaps nahe war, rechte und linke Extremisten zum Sturm auf die Republik ansetzten und separatistische Bestrebungen im Rheinland den Bestand des Reiches bedrohten. 1923 stand das Land buchstäblich am Abgrund. Massenarbeitslosigkeit, Hunger und Elend prägten den Alltag der Menschen; Plünderungen, Krawalle und Überfälle waren an der Tagesordnung. Als ein Laib Brot Milliarden kostete, trieben Hunger und Inflation die Menschen in die Kriminalität. Mitten in diesem Krisenjahr geriet auch Karl Kürten auf die schiefe Bahn; er wurde aus nicht bekannten Gründen festgenommen und inhaftiert – in diesem Zusammenhang entstanden die genannten Polizeifotos.

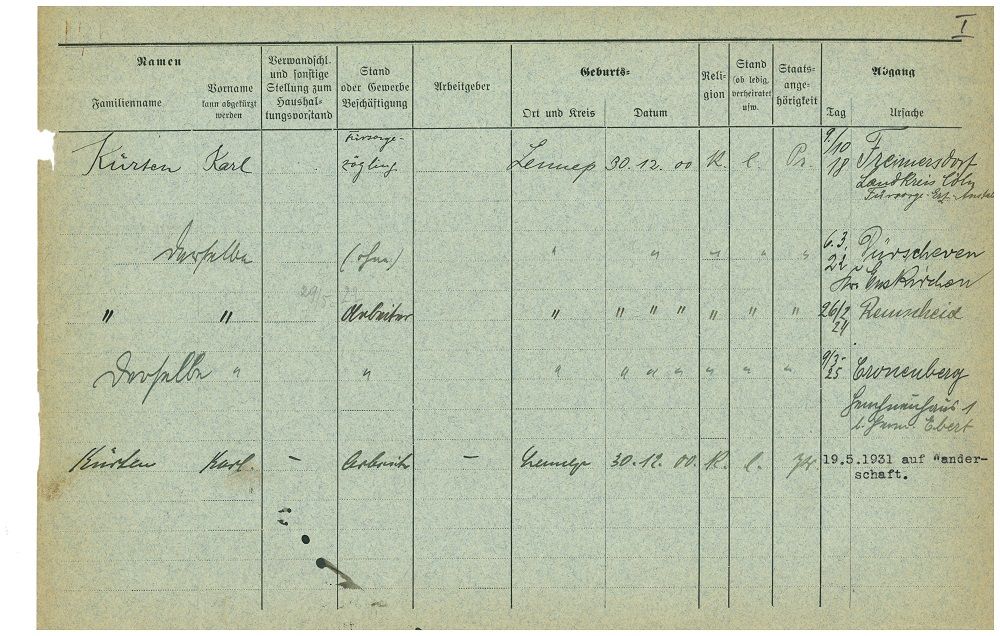

Man kann solche Fotos nicht in die Hand nehmen, ohne mehr erfahren zu wollen – der Beginn einer jeden Recherche. Der erste Schritt auf diesem Weg war einfach, denn das nächste Blatt, der so genannte Familienbogen, gab schon die wesentlichen Informationen preis. Der junge Mann hieß Karl Kürten.

Hier ist seine Geschichte.

Karl Kürten wurde am 30. Dezember 1900 in Lennep als jüngstes von sechs Kindern des aus Olpe bei Kürten stammenden Fuhrmanns Albert Kürten und seiner Ehefrau Bertha Berster geboren. Karl hatte eine Schwester und vier Brüder. Die Familie war zehn Jahre zuvor aus Hückeswagen zugezogen und wohnte zum Zeitpunkt von Karls Geburt in der Mühlenstraße. Als Karl fünf Jahre alt war, erfolgte der Umzug in ein Mietshaus in der Lenneper Altstadt.

Die Familie war arm; nach einem Unfall bezog Karls Vater, der vorübergehend als Gasarbeiter, später als Eisenbahnwagenputzer beschäftigt war, nur noch eine kleine Unfallrente. Sein Leben endete im Alter von 52 Jahren auf tragische Weise: Er stürzte am 7. April 1910 um vier Uhr nachts „in einem Anfall geistiger Umnachtung“, wie das Lenneper Kreisblatt berichtete, aus einem Fenster im ersten Stock seiner Wohnung in der Bocksgasse 5 auf die Straße. Bei diesem Sturz erlitt er einen komplizierten Beinbruch und schwere innere Verletzungen. Zwar war die Sanitätskolonne schnell zur Stelle und leistete erste Hilfe, konnte jedoch nichts mehr ausrichten: Der Familienvater starb noch am selben Tage im Lenneper Krankenhaus. Zu diesem Zeitpunkt war Karl zehn Jahre alt.

Seine Mutter Bertha stand nach diesem Unglücksfall mit drei noch minderjährigen Kindern (von denen der älteste zu diesem Zeitpunkt sechzehn Jahre alt war) allein und im Prinzip mittellos da. Doch das war nicht der letzte Schicksalsschlag, der die Familie traf: Der mittlere Sohn, der nach seinem Vater Albert hieß, starb am 12. März 1915 im Alter von nur 21 Jahren; aber nicht auf dem Schlachtfeld, wie zunächst vermutet, sondern aus unbekannter Ursache im Krankenhaus.

Inwieweit diese frühen Verluste den jugendlichen Karl Kürten aus der Bahn warfen, ist nicht bekannt, doch scheint die Vermutung nicht abwegig, dass er mit Herumtreiberei auf diese traumatischen Erlebnisse reagierte. Auf jeden Fall brachten ihn nicht näher bekannte Verhaltensauffälligkeiten im März 1918, im Alter von 18 Jahren, in die Fürsorgeerziehungsanstalt Freimersdorf in Brauweiler.

Die ehemalige Benediktinerabtei Brauweiler in Pulheim wurde seit der Säkularisierung Anfang des 19. Jahrhunderts als Arbeitsanstalt genutzt und entwickelte sich zur größten und vermutlich berüchtigtsten unter den etwa 50 Einrichtungen dieser Art im Deutschen Reich. Die „klassische“ Klientel der Arbeitsanstalt waren Bettler und Landstreicher, doch sollten dort auch Personen, die wegen Prostitution oder Zuhälterei verurteilt worden waren, nach Verbüßung ihrer Haftstrafe durch Arbeitsmaßnahmen in den angeschlossenen Betrieben der Anstalt diszipliniert und wieder gesellschaftstauglich gemacht werden. Der Arbeitszwang richtete sich auch gegen sozial Schwache, Fürsorgezöglinge, entmündigte Trinker und andere, kurz: gegen die ohnehin schon ausgegrenzten Randgruppen der Gesellschaft, die von den Fürsorgebehörden als "asozial" abgestempelt worden waren. Dem Gedanken folgend, dass diese Erscheinungen auf durch Müßiggang verursachten charakterlichen Defiziten beruhte, trachtete man danach, den ganz überwiegend männlichen Anstaltsinsassen durch harte Disziplin und physischen Drill die schlechten Eigenschaften sozusagen auszutreiben.

Karl Kürten, so erfahren wir aus einem Schreiben des Landeshauptmanns der Rheinprovinz an die Polizeiverwaltung in Lennep vom 15. Juli 1920, entwich aus der Fürsorgeabteilung Freimersdorf und wurde zur Fahndung ausgeschrieben – doch er war trotz aller Bemühungen nicht aufzufinden. Es gelang ihm tatsächlich, bis zum Erreichen der Volljährigkeit unterzutauchen, so dass er als freier Mann an Weihnachten 1921, wenige Tage vor seinem 21. Geburtstag, nach Hause zu seiner Mutter in die Bocksgasse zurückkehren konnte.

Doch lange hielt er es dort nicht aus: Gute zwei Monate später, am 6. März 1922, meldete er sich nach Dürscheven (heute ein Ortsteil von Zülpich) ab. Was er dort tat, ist unklar; da jedoch noch Fahrtkosten zu erstatten waren, versuchte die Lenneper Stadtverwaltung von der Gemeinde Dürscheven Kostenerstattung zu erlangen, woraufhin der dortige Bürgermeister mitteilte, Karl Kürten habe sich schon am 1. Mai 1922 nach Köln abgemeldet, sein Aufenthalt sei nicht zu ermitteln. Daraufhin wurde steckbrieflich nach ihm gesucht. Wir wissen nicht, ob die Gefängnisstrafe, die zur Anfertigung der beiden Polizeifotos führte, auf diese nicht beglichene Forderung zurückzuführen war oder andere Gründe hatte, jedenfalls fiel in die Zeit zwischen seiner Abmeldung nach Köln und seiner offiziellen Rückkehr nach Lennep im Jahr 1924 seine Haftzeit, von der sich bisher nicht in Erfahrung bringen ließ, wie lange sie dauerte. Da aber die Polizeifotos im Juli 1923 entstanden sind und der Meldebogen auf einen „Entlassungsschein Gefängnis Lennep“ v. 17.11.1923 Bezug nimmt, ist anzunehmen, dass er sich von Juli bis Mitte November 1923 in Haft befand. Über den Haftgrund selbst liegen, wie gesagt, keine Informationen vor; die Tageszeitung berichtete nichts dazu.

Karl Kürtens Mutter Bertha war im Mai 1922 verstorben, so dass der junge Mann kein Zuhause mehr hatte, in das er zurückkehren konnte, und so bezog er 1924 eine eigene Wohnung in der Hackenberger Straße. Ein Jahr später wechselte Karl wieder die Stadt: Er verzog Anfang März 1925 nach Wuppertal-Cronenberg und fand Unterkunft (und anzunehmenderweise) Anstellung beim Cronenberger Fuhrunternehmer Hermann Ebert.

Fürsorgeerziehung und Gefängnishaft hatten Karl Kürten offenbar endgültig entwurzelt. Neben Zeiten, in denen er vermutlich einer Beschäftigung nachging, gab es Phasen, in denen er sich „auf Wanderschaft“ befand, immer wieder unterbrochen durch Aufenthalte in der Schulgasse 1, der „Herberge zur Heimat“.

Diese von dem Remscheider Pfarrer und Superintendenten des Kirchenkreises Lennep, Wilhelm Paschmann, im Jahr 1902 gegründete Unterkunft sollte Menschen, die aus Not obdachlos geworden waren, eine Herberge sein und ihnen helfen, den Weg zurück in ein geregeltes Leben zu finden. Karl Kürtens letzter Aufenthalt in der Schulgasse 1 datiert auf den 5. Juni 1931. Den Rest des Jahres verbrachte er wieder größtenteils auf der Straße. Kein Dach über dem Kopf, schlechte Ernährung, keine menschliche Wärme – dies alles schädigte Karls Gesundheit schwer. Er erkrankte an Tuberkulose und wurde im Jahr 1932 sechs Wochen lang im städtischen Krankenhaus in der Burger Straße behandelt. Dort päppelte man den mittlerweile 32jährigen wieder soweit auf, dass er Ende April entlassen werden konnte. Er fand eine Unterkunft in der Fichtenstraße, wechselte in den folgenden zwei Jahren jedoch noch viermal die Wohnung. Seine letzte Adresse lautete: Freiheitstraße 32. Im selben Haus befand sich ein Fuhrunternehmen, die Spedition Tücking – vielleicht hatte Karl Kürten den Wunsch, wieder einer geregelten Arbeit nachzugehen und sesshaft zu werden?

Wir wissen es nicht und werden es nie erfahren. Der Lenneper starb am Mittwoch, den 20. Februar 1935 eine Stunde vor Mitternacht im Krankenhaus in der Burger Straße schließlich an Lungen- und Kehlkopftuberkulose. Der behandelnde Arzt, Professor Schoenborn, stellte am nächsten Morgen um 8 Uhr den Totenschein aus und hielt Amyloidose als unmittelbare Todesursache fest.

Wo man seine Leiche begraben hat, ist nicht bekannt, doch dürfte es eine sehr traurige Beerdigung gewesen sein. So einsam, wie Karl Kürten im Leben gewesen war, so einsam war er auch im Tod.

Wir wollten mit unserem Fundstück des Monats an diesen bedauernswerten Lenneper erinnern, sein kurzes Dasein für einen kurzen Moment dem Vergessenwerden entreißen. Und gleichzeitig zeigen, wie man einzig anhand kommunaler Archivbestände – der Einwohnermeldekarte, der Personenstandsregister, der Standesamtsunterlagen, der Fürsorgeakten und vielen anderen mehr – den Lebensweg eines Menschen nachzeichnen kann, wenn man sich nur die Mühe macht, die Spuren zu suchen, die er hinterlassen hat.

Verfasst von Viola Meike